Zuletzt aktualisiert am 10. Juli 2025 um 22:27

Die EU will große Teile ihres Green Deals rückabwickeln. Die Klimaziele wackeln. Die Pflicht der Unternehmen, ihre Bemühungen um nachhaltigeres Wirtschaften zu dokumentieren, wird verschoben. Sie soll auch nur noch für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten gelten. Auch die Lieferkettenrichtlinie will die EU aufweichen. Gleichzeitig fordern 150 Unternehmen in einem offenen Brief mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Unterschrieben haben Konzerne wie die Allianz, Henkel und Otto. Sie brauchen vor allem Planungssicherheit.

Mein Beitrag in der WDR-Sendung Quarks hier zum Nachhören:

und im Forum Magazin zum Nachlesen.

Die EU-Kommission hat Ende Februar vorgeschlagen, die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu lockern, um Unternehmen zu entlasten. Sie will die Einführung der Berichtspflichten verschieben und kleinere Unternehmen ganz davon befreien. Streichen will die Kommission auch die zivilrechtliche Haftung der Unternehmen für Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten. Opfer von Unglücken wie dem Einsturz der Rana Plaza Fabrik vor zwölf Jahren in Bangladesch hätten dann keine Schadenersatzansprüche gegen europäische Unternehmen, die dort Waren produzieren lassen.

Unternehmen haben schon viel in die Nachhaltigkeits- berichterstattung investiert

Doch der Rückbau der Berichts- und Haftungspflichten kommt nicht überall gut an. Eine „fünfstellige Zahl an Unternehmen“ hätte bereits viel Zeit und Geld in ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung investiert, schätzt Joseph Baumüller, Fachmann für Finanzwirtschaft und Controlling an der Technischen Universität Wien. Die Kosten allein für Beratungsleistungen, Software und die Umstellung von Abläufen summierten sich für ein Unternehmen schnell auf „sechs- bis siebenstellige“ Beträge. In einigen großen DAX-Unternehmen hätten bis zu „40, 50 Mitarbeiter da ein Jahr an dem Thema gearbeitet“.

Baumüller ärgert sich, dass Lobbyverbände die Nachhaltigkeitsberichterstattung nur als Belastung für die Unternehmen beschreiben, statt die Vorteile zu sehen. Die Berichterstattungspflichten sieht er „als Teil der Lösung für unsere Probleme“ gedacht und nicht als „bürokratische Hürde“. Verbote oder eine „wirklich intensive CO2-Steuer“ würden die Wirtschaft deutlich stärker belasten.

Nachhaltigkeit rechnet sich

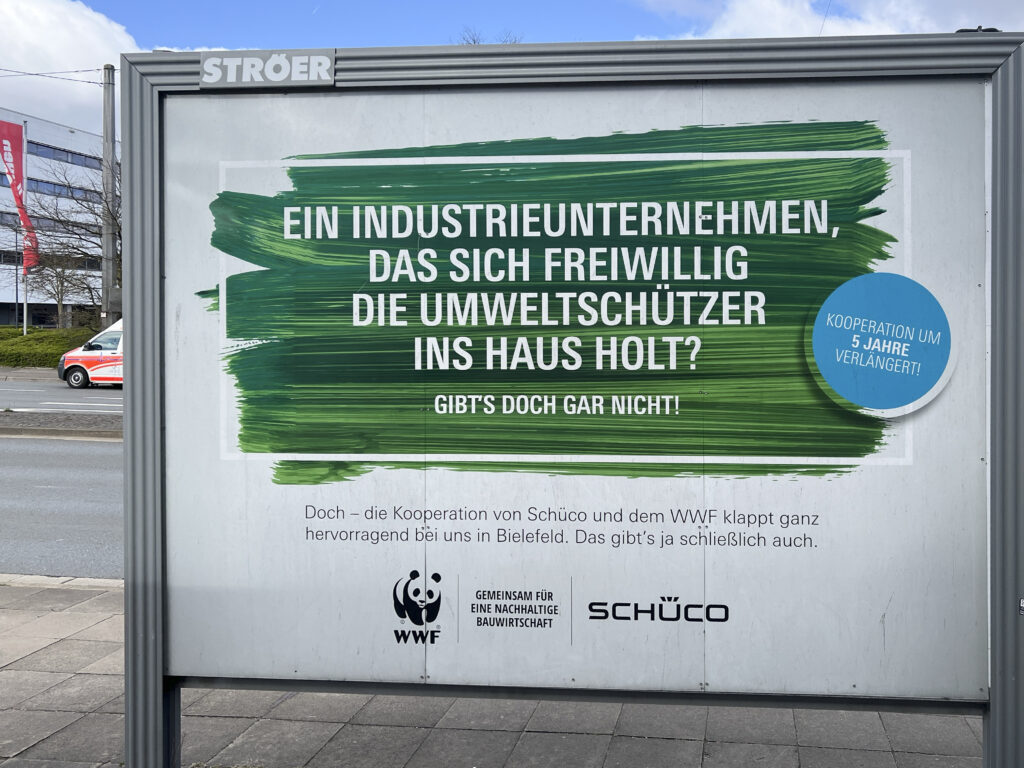

So sieht es auch der Bielefelder Fassaden-, Fenster- und Türenhersteller Schüco. Er nimmt seine Produkte nach dem Ende der Nutzung vom Kunden zurück, um sie wiederzuverwerten.

„Das rechnet sich für unsere Kunden, und für uns“, verspricht Hannah Butz, Corporate Sustainability Managerin bei Schüco. Schon bei der Entwicklung der Produkte achte man darauf, dass sie nach der Nutzung recycelt werden können.

Schüco gründete sogar ein eigenes Unternehmen, Recore Metal, um die Rücknahme und Aufbereitung von Aluminiumbauteilen zu organisieren. Auch das sei rentabel. Bis 2040 will Schüco komplett klimaneutral wirtschaften.

Investitionsruinen dank Erderwärmung

Solche Bemühungen zahlen sich aus. Kreditgeber und Investoren fragen nach möglichen Risiken, bevor sie ihr Geld in Unternehmen stecken. Wer seine Abläufe und Lieferketten im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung regelmäßig prüft, entdeckt mögliche Gefahren frühzeitig und kann sie ausräumen. So verringern sich Risiken für Investoren. Banken vergeben Kredite dann oft zu günstigeren Konditionen. Im März berichtete zum Beispiel der Nachrichtendienst Bloomberg von einer US-Brauerei, die für 660 Millionen Dollar ein Werk in Mexiko baute. Erst danach stellte sich heraus, dass die Region, in der die Brauerei gebaut hat, in Folge des Klimawandels zu wenig Wasser hatte. Die neue Bierfabrik endete als stranded Asset, als weitgehend wertlose Investition.

Kein Wunder also, dass auch Schüco viele Fragen beantworten muss, bevor die Firma einen Kredit für den Kauf von Maschinen oder ein neues Gebäude erhält. Fragen zu „Wasserverbrauch, zu Emissionswerten, aber auch zum Beispiel zu bestimmten Sozialthemen“ würden gestellt, berichtet Nachhaltigkeitsmanagerin Hannah Butz, „ bevor es in tiefere Gespräche geht“.

Auch Kunden fragen „gezielt nach Nachhaltigkeitsthemen“ Sie verschicken „ESG-Fragebögen“ bevor eine Zusammenarbeit beginnt. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung).

Lernen aus Transparenz

Finanzwissenschaftler Torsten Sellhorn von der LMU MünchenFinanzwissenschaftler Torsten Sellhorn von der LMU München sieht die Berichterstattung auch als Chance zur Selbstreflexion. Immer wieder entdecken Unternehmen im Zuge der Erhebung von Daten für die Nachhaltigkeitsberichte Verbesserungsmöglichkeiten, deren Umsetzung ihnen Geld spart. Manche finden bei der Vorbereitung für die Berichte nur heraus, dass in einer selten genutzten Lagerhalle ohne Nutzen rund um die Uhr das Licht brennt, andere entdecken größere Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch oder an anderer Stelle.

Auch Reputationsrisiken lassen sich im Zuge der Nachhaltigkeitsberichterstattung finden. Die aktuellen Vorschriften fordern von den Unternehmen rund 1.000 Daten, die sie im eigenen Betrieb und bei Zulieferern abfragen müssen. Der enorme Aufwand birgt jedoch die Chance, das eigene Geschäftsmodell nachhaltiger aufzustellen, so Sellhorn.

Er vergleicht die Daten-Recherche mit einem „Zahnarztbesuch“ oder der „Steuererklärung“: zunächst lästig, aber mit dem Potenzial, etwas zu lernen und das eigene Handeln zu optimieren. Wer seine Lieferketten durchleuchtet, kann Risiken minimieren.

Als Beispiel nennt Finanzwissenschaftler Sellhorn BMW. Nach Medienberichten über die Ausbeutung von Arbeitskräften im Kongo begann der Autobauer, Lithium für seine Batterien in Marokko zu kaufen. Doch auch in den dortigen Bergbau-Minen gab es zahlreiche Verstöße gegen die Menschenrechte. Wer für regelmäßige Nachhaltigkeitsberichte die eigenen Lieferketten häufiger und gründlicher prüft, findet solche Missstände möglicherweise bevor sie in den Medien auftauchen und das Image der eigenen Firma beschädigen.

Unternehmen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, können daraus auch Verbesserungen für die Kundinnen und Kunden ableiten, wie Martin Schmidt berichtet. Der Wirtschaftswissenschaftler unterrichtet Finanzberichterstattung an der privaten ESCP Business School in Berlin. Zalando zum Beispiel habe erkannt, dass viele Kunden wert auf die nachhaltige Produktion von Kleidung legen. Deshalb könne man das Online-Angebot des Konzerns auf der Internetseite jetzt auch nach zehn verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmalen wie Recyclingmaterial oder „ohne Tierversuche“ filtern.

Verschieben löst keine Probleme

Hannah Butz von Schüco befürwortet die EU-Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, wünscht sich aber Vereinfachungen: Die Berichterstattung müsse „praktikabler werden“, Wiederholungen gestrichen und Unternehmen unterstützt werden, auch wenn sie von der Pflicht befreit sind. Das Problem: Auch wenn kleine und mittlere Unternehmen jetzt keine detaillierten Berichte mehr vorlegen müssen, verlangen ihre Kunden die Daten trotzdem. Große, berichtspflichtige Unternehmen brauchen die Informationen von ihren Zulieferern, um selbst ihre Berichterstattungspflichten zu erfüllen. Wer diese nicht liefern kann, verliert Aufträge.

Klimaschutz schützt Mensch und Wirtschaft

Entscheidend für Unternehmen wie Schüco ist jedoch nicht allein die Berichterstattung, sondern die tatsächliche Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Bis 2040 will das Unternehmen klimaneutral wirtschaften. Das gelinge nur, wenn „jede Abteilung ihren Beitrag leistet“, ob im Einkauf, der auf „Low Carbon Aluminium“ setzt oder bei der Umstellung des Fuhrparks. Produkte müssten von Anfang an für die Kreislaufwirtschaft entwickelt werden. Entscheidend sei dafür, dass die „Geschäftsleitung, das Thema ernst nimmt“ und allen Abteilungen entsprechende Vorgaben mache. Das sei bei Schüco der Fall.

Die Dringlichkeit unterstreicht Transformationsforscherin Maja Göpel: „Die Ressourcen-Engpässe werden kommen, die Klimaschäden werden kommen, das heißt, ob man das jetzt sich vorher angucken will, oder erst, wenn die Krise da ist, reagieren will, das ist die Frage, die wir gerade verhandeln“. Sie ist überzeugt, dass das die meisten Unternehmen das inzwischen verstanden haben.

Immense Schäden durch die Erderwärmung

Die Risiken der Klimakrise sind immens. Mehrere Studien rechnen weltweit mit Schäden von 900 Milliarden Euro pro Jahr, wenn die Menschheit ihre klimaschädlichen Emmissionen nicht drastisch senkt. Das Potsdam Institut für Klimaforschung PIK rechnet mit einem Einkommensverlust von 38 Billionen US-Dollar bis 2049.

2024 zahlten die Versicherer in Deutschland 5,7 Milliarden Euro 5,7 Milliarden Euro für Schäden, die von Extremwetter verursacht wurden. Hinzu kommen die nicht versicherten Folgen der Erderwärmung.

Versicherer wie die Allianz warnen bereits, dass sie in immer mehr Risikogebieten keine Verträge mehr für Gebäude anbieten könnten. Banken würden Projekte ohne Versicherung kaum noch oder nur zu deutlich höheren Zinsen finanzieren. Immer mehr Regionen könnten so von der Wirtschaft abgeschnitten werden. Klimaschutz und die Dokumentation der Klima- und Umweltauswirkungen von Unternehmen sind da die deutlich günstigere Alternative.

Info:

Im Rahmen ihres „Green Deal“ hat die Europäische Union zahlreiche Regeln beschlossen, um die Wirtschaft in der EU nachhaltiger, also gerechter, klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Mit den Vorgaben des Green Deal will die Union bis 2055 komplett klimaneutral wirtschaften. Um folgende Regelungen geht es:

Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD ( Richtlinie für soziale Unternehmensverantwortung): Unternehmen sollen detailliert über Vielfalt und Bekämpfung von Korruption sowie die Auswirkungen ihres Wirtschaftens auf Klima, Umwelt, die eigenen Beschäftigten und die der Zulieferer berichten. Das Ziel: Information der Öffentlichkeit, der Kunden und anderer Betroffener nach einheitlichen Standards, den ESRS, die das Engagement der Unternehmen mess- und vergleichbar machen. Dabei entscheiden die Unternehmen selbst, welche Daten sie für ihr Wirtschaften und seine Auswirkungen auf andere für wesentlich halten. Nur über diese Themen müssen sie berichten.

Die Richtlinie gilt dort, wo sie der jeweilige Mitgliedsstaat in nationales Recht umgesetzt ist. Deutschland hat das bisher nicht getan.

Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM: (Grenzausgleichsmechanismus): Unternehmen von außerhalb der EU, die die Nachhaltigkeitsstandards der CSRD nicht erfüllen, müssen eine Ausgleichsabgabe für Produkte zahlen, die sie in die EU einführen. Das Ziel: Hiesige Unternehmen sollen durch den Mehraufwand für die Berichterstattung keinen Wettbewerbsnachteil erleiden.

Taxonomie:

Geldanlagen und andere Investitionen sollen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Klima nach einheitlichen Standards bewertet werden. Investments nach Artikel 6 erfüllen keine besonderen Nachhaltigkeitsanforderungen, die nach Artikel 8 einige und solche nach Artikel 9 sehr viele. Weiterhin umstritten ist, ob Investitionen in Atomenergie, Gas und Rüstung als „nachhaltig“ deklariert werden dürfen.

CS3D oder CSDDD (Lieferketten-Richtlinie): ähnlich dem deutschen Lieferkettengesetz verpflichtet die EU-Lieferkettenrichtlinie Unternehmen, die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards bei ihren Zulieferern durchzusetzen.

Green Claims Directive (Richtlinie über die Verwendung von Nachhaltigkeitsversprechen u.a. in der Werbung): Verbietet ab 27.9.2026 die Werbung mit pauschalen Behauptungen wie „nachhaltig“, „umweltfreundlich“, „ökologisch“ oder „klimaneutral“, wenn das Unternehmen dazu nicht detaillierte Belege (z.B. über einen QR-Code auf der Verpackung) mitliefert.

Nach dem Sieg „rechter“ und konservativer Parteien bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament hat EU-Kommissionspräsidentin den Umbau des Green Deals zu einem Clean Industrial Deal vorgeschlagen. Zahlreiche Berichtspflichten sollen entfallen oder verschoben werden. Europäische Unternehmen sollen nicht mehr für Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten haften müssen.

Eine Gruppe von Wissenschaftler*innen u.a. der Universitäten München und Köln füttern eine Online-Datenbank mit den Nachhaltigkeitsberichten zahlreicher großer Unternehmen. Auf der frei zugänglichen Seite kann man die Berichte auswerten und miteinander vergleichen.

Erklären lässt sich das Zögern von Bundesregierung und EU beim Klimaschutz kaum noch. Autorinnen wie Annika Joeres belegen in ihren Büchern „Die Klimaschmutzlobby“ und „Die Milliardenlobby„, wie große Öl- und Gas-Unternehmen die Politik beeinflussen. ImSommer 2025 berichteten zahlreiche Medien, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche die Gasspeicher-Umlage mit mehr als drei Milliarden Euro aus dem Klima-und Transformationsfonds bezuschussen will. Vor Borkum und am Ammersee sollen neue Erdgasfelder erschlossen werden.

Einfluss auf die Politik hat auch die „Stiftung Familienunternehmen“, eine Lobbyverband nicht börsennotierter Unternehmen. Anders als der Name vermuten lässt gehören dazu auch große Konzerne. Auf ihrer Internetseite beklagt die „Stiftung Familienunternehmen“, dass die ESG-Vorgaben der EU „Grundfreiheiten des Unternehmertums beschränken“. ESG steht für Vorschriften zu Umwelt (Environment), Sozialem (Social) und „guter Unternehmensführung wie Korruptionsbekämpfung (Governance).