Zuletzt aktualisiert am 3. August 2025 um 11:27

von Robert B. Fishman

Zwickau macht sich schön. Rund um den Hauptmarkt wird gebaut. Zusammen mit Chemnitz und 36 weiteren Gemeinden in Westsachsen hat das Städtchen im kommenden Jahr seinen Auftritt als Kulturhauptstadt Europas. Die Oberbürgermeisterin hofft auf möglichst viele Besucherinnen und Besucher, während die meisten Einheimischen noch kaum etwas vom großen Ereignis mitbekommen haben. Wie fast überall in Sachsen kämpft eine mutige Zivilgesellschaft auch hier gegen die blaubraune Übermacht. Am 1. September wählt Sachsen einen neuen Landtag. Die Aussichten: Blau und braun.

Meine Reportage im Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang:

Vor dem Rathaus hat die Stadt ein Klavier aufgestellt. Wer mag, setzt sich hin und spielt. Ein junger Mann begleitet die wenigen Menschen, die über den Platz flanieren, mit entspannter Hintergrundmusik. In den Straßencafés sind noch viele Stühle frei.

Stadtführer Christian Landrock begrüßt seine Gäste mit ein paar Fakten: Zwickau hatte vor der Wende 120.000 Einwohner. Jetzt sind es noch 90.000. Er nimmt den Schwund mit Humor. Dank des „guten sächsischen Bildungssystems“ habe die Stadt „Fachkräfte exportiert“.

Mit dem Ende der DDR schlossen die meisten Industriebetriebe. Auf der Suche nach Arbeit zogen vor allem die jungen, gut Ausgebildeten in den Westen. Inzwischen hat sich die Wirtschaft stabilisiert. Die Arbeitslosigkeit ist mit rund fünf Prozent nur noch halb so hoch wie im westdeutschen Ruhrgebiet. Man müsse schon, wie er, „Geistes- oder Gespensterwissenschaften“ studiert haben, um hier keine Arbeit zu finden, meint Landrock.

Er ist Historiker. Im Hauptberuf gestaltet er derzeit im Archäologiemuseum SMAC in Chemnitz eine Ausstellung zum Bergbau im Erzgebirge. Dank edler Tuche und den Bergwerken war Zwickau im ausgehenden Mittelalter eine der reichsten Städte Deutschlands.

Mitte des 15. Jahrhunderts wurde in der Region Silber gefunden. „Damals gab es einen massiven Silbermangel in Europa“, berichtet der Stadtführer. „Das Silber war wie so eine Adrenalin- Spritze für die europäische WirtscAdrenalin-Spritze her kamen Investoren, die neue Bergwerke errichten ließen.

So hat auch die Familie von Römer ein Vermögen gemacht. Sie hat ihrer Heimatstadt einen mächtigen Backsteinbau im hanseatischen Stil mit einem reich verzierten Blendgiebel hinterlassen, das heutige Hochzeitshaus.

Vortritt der Tuchmacher

Zu jener Zeit bestimmten in Zwickau wohlhabende Tuchmacher. Die Wolle für die damals gefragten edlen Zwickauer Stoffe kam wie später das Silber aus dem Erzgebirge. Weil in der kargen Gegend mit dem rauen Klima kaum etwas Essbares wuchs, konzentrierten sich die Menschen dort auf die Schafzucht.

An die goldenen Zeiten der Tuchmacher erinnert das höchste Bauwerk am Hauptmarkt mit seinen geschwungenen Dekorationen und dem kupfergrünen Turm auf dem Giebel: das Gewandhaus, errichtet im Stil der Frührenaissance.

„Hier hatten die Tuchmacher ihre Versammlungs-, Ausstellungs- und Verkaufsräume“, berichtet Christian Landrock. Um ihre Macht und ihren Wohlstand zu beweisen, bauten sie ihr Gewandhaus so, dass es drei Meter weiter in den Hauptmarkt hineinragt als das Rathaus. Damit wollte man „in einer analphabetischen Gesellschaft zeigen, dass man bedeutender war als die Ratsherren. Das wäre so, also würde Audi seine überdimensionale Firmenzentrale neben das Ingolstädter Rathaus bauen“, ergänzt der Stadtführer.

Der Autobauer mit den Ringen hat seine Wurzeln in Chemnitz und Zwickau. Hier gründete August Horch einst sein gleichnamiges Automobilwerk, das er später in Audi (lateinisch für „höre!“, sächsisch „horch“) umbenannte.

Nach 1945 zog Audi in den Westen. In den ehemaligen Horch-Werken baute der Volkseigene Betrieb Sachsenring Automobilwerke Zwickau von 1958 bis 1911 das bekannteste Markenzeichen der DDR: den Trabant. Seine Geschichte und die des Auto-Pioniers Horch lässt sich im August-Horch-Museum nacherleben.

Dicke Luft

Schon früh im 19. Jahrhundert hatte in der Region Zwickau – Chemnitz die Industrialisierung begonnen. Erz- und dann Kohle-Bergwerke lieferten den Roh- und Brennstoff für die vielen Fabriken. Bis weit nach dem Ende der DDR war Zwickau berüchtigt für seine dicke Luft. Landrock, kurz vor „Wende“ geboren, erinnert sich noch daran, wie der erste Schnee in seiner Kindheit gelb vom Himmel rieselte.

Dazu erzählt er einen Witz aus DDR-Zeiten: „Wie bekommt man in Zwickau an Geld?“, fragt ein Witz aus DDR-Zeiten. „Du fährst mit Deinem Trabbi nach Zwickau und öffnest das Ventil der Reifen. Die Leute sind so dankbar für die gute Luft, dass sie Dir 5 Mark dafür geben.“

Der Letzte macht das Licht aus

Erst das Ende des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaats brachte bessere Luft – und die Massenarbeitslosigkeit. Die meisten Betriebe gaben auf oder wurden – wie es so schön hieß – „abgewickelt“, also geschlossen. Mit der Einführung der West-Mark zum 1. Juli 1990 waren ihre Produkte zu teuer für die bisherigen Abnehmer in Osteuropa. Auf der Suche nach Arbeit verließen vor allem die jungen, gut Ausgebildeten in Scharen die Stadt.

Inzwischen hat sich die Wirtschaft erholt. Obwohl es den meisten hier nicht schlecht geht, wählt rund ein Drittel die AfD. Die vom Landes-Verfassungsschutz als „neonazistisch“ eingestuften „Freien Sachsen“ holten bei der Kommunalwahl im Juni weitere fünf Prozent der Stimmen.

Die Bürger-Plattform BfZ, „Bürger für Zwickau“ der Oberbürgermeisterin erreichte nur gut zwölf Prozent. Constanze Arndt ärgert sich dennoch über das schlechte Image ihrer Stadt als Hochburg der Rechten.

Rechte Mehrheit und engagierte Zivilgesellschaft

Angst vor Fremden und Fremdenfeindlichkeit gebe es doch nicht nur in Zwickau, verteidigt die 47-Jährige ihre Stadt. „Wir haben auch Menschen mit anderer Kultur, anderer Hautfarbe, anderer Religion, die hier gerne leben.“

Die zupackende Oberbürgermeisterin verweist auf die engagierte Zivilgesellschaft in Zwickau: das jährliche Demokratie-Festival, die 400 Menschen, die auf dem Hauptmarkt gegen die AfD demonstriert hätten und mehr. Natürlich findet sie es „zum Kotzen“, wenn Journalisten angegriffen werden, Migranten oder Menschen, die einfach schon viele Jahre in Zwickau leben, aber eben nicht so wie der typische Urzwickauer aussehen“.

Der grüne Stadtratskandidat Alexander Walther hat die rechte Gewalt schon häufig erlebt, als „links sozialisierter“ Jugendlicher in den 2000er Jahren ebenso wie in diesem Frühjahr beim Plakatieren. Als er grüne Wahlplakate aufhängen wollte, hätten Neonazis ihn erst beschimpft, dann bedroht. Er musste fliehen.

Spätestens seit den Pegida-Demonstrationen und der Covid-Pandemie radikalisierten sich immer mehr Menschen. Sie setzten „nur noch auf Zerstörung und Krawall“ und gingen denen auf den Leim, die „einfache Lösungen versprechen.“

Klaus Fischer hört dem Grünen-Politiker zu und nickt. Die beiden stehen im Ausstellungsraum des Chemnitzer Kunstvereins in einer ruhigen Seitenstraße der Innenstadt. Im Hintergrund läuft eine Ton-Installation, die ein Künstler aus einem Text von Kurt Tucholsky gebaut hat. Manches klingt, als hätte Tucholsky die heutige Zeit vorausgeahnt.

Fischer ist der Vorsitzende des Kunstvereins. Vor 26 Jahren kam er aus Schwaben nach Zwickau und ist geblieben. Auch die militanten Neonazis kennen und bedrohen auch ihn. Auf einer AfD-Kundgebung wurde er „sofort umgestoßen und auch mein Handy wurde auch auf den Boden geworfen.“ Damit müsse man eben rechnen in Zwickau.

Aufgeben will der Kunstvereins-Vorsitzende nicht. Die Oberbürgermeisterin und viele anderen unterstützen den Verein. Es gebe so viele „nette kunst- und kulturinteressierte Menschen“, für die er etwas tun könne.

Träumerei am Klavier

Keine 200 Meter entfernt vom Kunstverein auf dem Hauptmarkt ahnt kaum jemand etwas von dem Ärger, den der Kunstverein mit Neonazis und AfD-lern hat.

Jeden Sommer feiert Zwickau den bekanntesten Sohn der Stadt mit einem Musik-Festival: den Komponisten Robert Schumann. Das einstige Wohnhaus von Robert und Clara Schumann hat die Stadt zum Museum umgebaut.

Am Rand des Hauptmarkts vor dem Gewandhaus blickt Schumann als lebensgroße Bronze-Statue versonnen in die Weite. Irgendwann ließen die Stadtoberen das 1901 errichtete Denkmal versetzen. Es sei „unwürdig, dass er zwischen Marktweibern sitze“. Nach mehreren Umzügen ist Schumann nun wieder auf dem Hauptmarkt angekommen. Die Figur soll, wie Christian Landrock berichtet, Robert träumend darstellen. Die „Träumerei“ ist eines seiner bekanntesten Stücke. „Allerdings sagen wir Zwickauer, Robert träumt nicht. Robert überlegt, wo wir ihn als Nächstes hinstellen werden.“

Der rastlose Robert

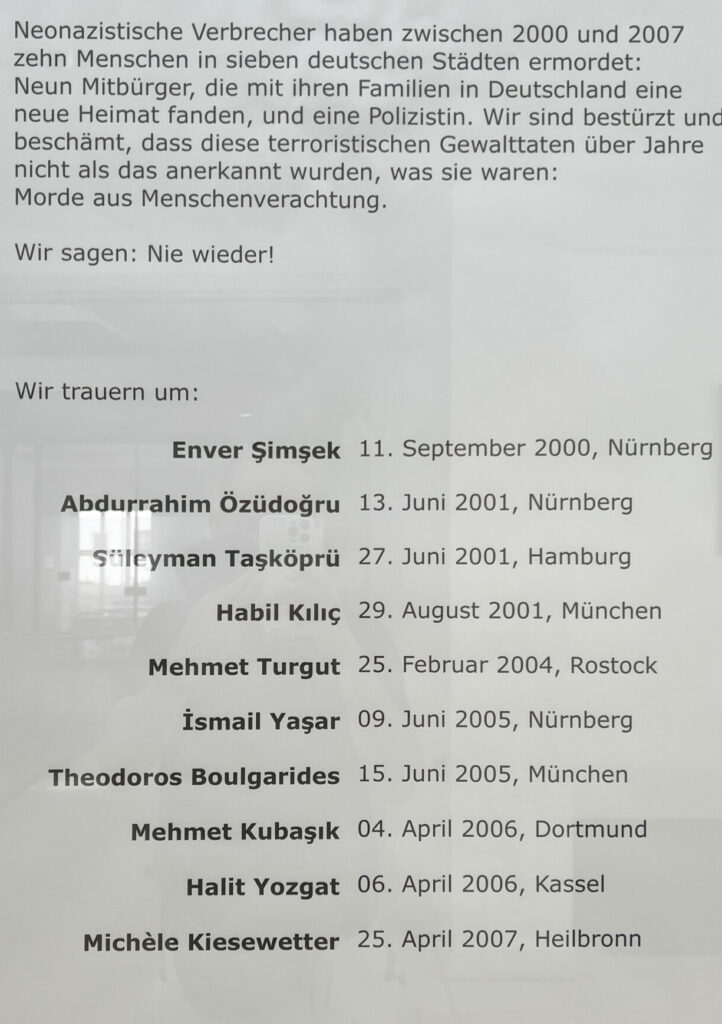

Während Robert Schumann seinen Platz in Zwickau gefunden hat, kämpft die Stadt noch mit anderen Elementen ihrer Geschichte. Vor gut 15 Jahren plante das Terror-Trio des selbsternannten Nationalsozialistischen Untergrunds NSU von Zwickau aus seine Morde. Im benachbarten Chemnitz, wo der NSU auch aktiv war, soll ein demnächst ein Dokumentationszentrum an die Verbrechen erinnern. In Zwickau sieht das anders aus. Im Rathaus erinnert nur eine kleine Gedenktafel an die Opfer der Verbrecher.

Die Oberbürgermeisterin wehrt sich dagegen, dass Auswärtige ihre Stadt auf den rechten Terror reduzieren. Sie spricht lieber über den Robert Schumann-Musikwettbewerb, den berühmten Zwickauer Expressionisten Max Pechstein und die reiche Industriegeschichte der Stadt.

Zwickau-Info:

Region: zeitsprungland.de